国際労務・国際税務・海外赴任規程・海外給与計算・海外駐在員のコンサルティングは、経験豊富なガルベラパートナーズにお任せください!

税理士・社会保険労務士の専門家集団が貴社の海外進出を強力サポート!

ガルベラの海外赴任.com

ガルベラ・パートナーズグループ 所在地

【東京事務所】 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階

【大阪事務所】 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階

【福岡事務所】 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランドビル4階

【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F

営業 | 10:00~17:00 |

|---|

海外赴任者の給与、税金、社会

保険のお問い合わせはこちらへ

1.海外危機管理規程は、なぜ必要なのか?

(1)海外進出企業が置かれている現状を理解する

海外赴任者・帯同家族・出張者は、日本本社側からみると、日常的に姿を見ることはない「部外者」のように感じるかも知れません。

その理由として・・・

① 全ての従業員が日常業務や問題の解決に奔走しており、目の前にある仕事をこなすのに精いっぱいという状況は珍しくないこと。

② 日本側の経営陣は事業の維持・発展の責任を負っているため、ビジネス上の判断に多忙な毎日を過ごしていること。

人間は、姿の見えない人たちに思いを馳せ、様々な配慮をすることは非常に難しいのです。

このような状況下で・・・

「海外危機管理の体制を構築しよう!」と呼びかけたとき、「こんなに忙しいのに、更にやっかいな仕事が舞い込んでくる」と、社内の多くの関係者が否定的な気持ちになることは、残念ながら良くある反応です。

しかし、海外で活躍する人たちは、「自分たちと関係の無い他人」ではありません。

海外事業所では、少数の日本人が経営判断を行い、個人の能力に依存した「属人的」なマネージメントで運営されている場合が多く、ほぼ全ての海外勤務者が事業所実務の細部に至るまで関与せざるを得ないのが実情です。

さらには、海外赴任者は、海外の重要顧客への対応や海外事業所を支援するために、わざわざ派遣され、事業運営上の重要な役割を担っていることを忘れてはいけません。

(2)海外で事件・事故・パンデミック等に巻き込まれたら

① 海外駐在員が、事件・事故に巻き込まれるなどして、職場から離脱すると・・・

→短期間で事業運営が停止・停滞する可能性

② 帯同家族が急病、犯罪被害に遭った場合・・・

→海外勤務者が仕事を休んで救援対応せざるを得ず、職場を離脱せざるを得なくなる

③ 出張者が事件・事故に巻き込まれても、同様の事態が起こる可能性

ポイント

海外に派遣した従業員は、帯同家族も含めて、事業運営に与える影響が計り知れないことは、誰にも否定できない事実です。

企業の安全配慮義務が重要視されている時代ですから、海外で活動する従業員の安全対策が未整備な状態で、社命によって海外に派遣された従業員が事件・事故で死亡した場合、ご遺族による訴訟リスクやメディアで大きく取り上げられるなど、企業の社会的信用を失う可能性があります。

(3)海外事業所は、本社とは分かつことの出来ない一体の物

海外勤務者・帯同家族・出張者・現地従業員は、本社で仕事をする従業員と一繋がりの大事な「仲間」であることを忘れてはいけません。

企業として、社員や帯同家族の身体・生命の安全を確保することは、「信用」を維持する目的において極めて重要であるばかりでなく、経営陣としての「企業は人なり」の証でもあると言えるでしょう。

2.海外危機管理体制は中小企業にとって難しい?

海外危機管理体制については、多くの危機管理専門家、危機管理コンサルティング会社、シンクタンクなどが、詳細な説明を行っています。

(1)一般的に公開されている海外危機管理規程とは?

歴史的に大企業を前提として構築されてきたため、大企業の組織をベースにして、各部門の延長線上で活動することが基本概念になっていることがほとんどです。

→人数が限られた中堅・中小企業に当てはめることが、難しい実情がある。

(2)大企業と中堅・中小企業の違い

大企業は、従業員数が多く各部門の機能が細分化されているため、情報を一元化して迅速に意思決定を行うことが中小企業に比べて難しい場合があります。

従って、緊急事態対応の際には、判断基準と役割分担などのルールを事前に決めておく必要があるため、しっかりとした組織が必要不可欠になります。

一方で、従業員数、海外赴任者が限られた中堅・中小企業はどうでしょうか?

多くの中堅・中小企業の経営者は、「そんな大げさな仕組みは、当社にとって必要ないのだけれど・・・」と思うでしょう。

それは、限られた海外駐在員しかいない。または、費用対効果・資金面・運用する人材確保などの理由があるからです。

しかし、海外において緊急事態が発生した場合は、会社の規模に関係なく、経営陣にとっても「初めての経験」をすることになり、通常業務の組織、判断基準では対応が難しい局面を向かえることになります。

いつ、どこで、何が起きてもいいように、社員そして、会社を守るためにも、事前準備が必要なのです。

海外危機管理規程(体制)の作り方

海外危機管理規程(体制)の策定は、簡単に言えば、会社として「いつ、どこで、誰が、何を(誰を)、何から(誰から)、どのように、どこまで」守るのかを、具体的に決定しておく作業です。

1.活動目的を定める

海外危機管理規程(体制)を構築する際、必ず、「会社として、何を守ろうとしているのか?」を明確にしておく必要があります。

一般的には、「海外勤務者、帯同家族、出張者の身体・生命の安全を確保する」ことを目的としている場合が多いと思います。

しかしながら、規程には記述されることは殆どありませんが、「企業の社会的信用の維持」という目的も、間接的に含意されています。

リスクマネージメント上は、目的を明確にして全従業員に周知しておくことは、極めて重要ですので、海外危機管理規程(体制)を策定する際には経営陣とよく話し合って、合意と理解を深めておくことが必要です。

2.リスクを特定する

海外危機管理規程を作成する際に、次にしなければならないのは、「何から守るのか?」ということです。

「海外でのリスクを管理する」という描写は非常に抽象的ですから、対応すべきリスクを具体的に特定しておく必要があります。

(例:海外事業所の経営リスク)

| 事業運営上のリスク | 調達上のリスク | インフラの不備 |

| 現地仕入先、提携先とのトラブル | ||

| 資金調達上のトラブル | ||

| 生産活動のリスク | 技術情報の漏洩 | |

| 施設設備の事故、不具合 | ||

| 品質問題 | ||

| 環境保護法令に関わる問題 | ||

| 販売活動のリスク | 顧客とのトラブル | |

| ビジネス風土の違いによるトラブル | ||

| 契約や法令に関する違反行為 | ||

| 腐敗(賄賂) | ||

| 知的財産に関わる法令上のトラブル | ||

| 事務所関連のリスク | 税務上の違反行為、トラブル | |

| 現地従業員の不正行為 | ||

| 高い離職率、採用活動の困難 | ||

| 労務問題(サボタージュ、ストライキ、暴力行為) | ||

| 事業所を取り巻く環境から 生じるリスク | 政治・社会に関するリスク | 治安情勢、政情の悪化 |

| 一般犯罪、誘拐、脅迫などの被害 | ||

| 現地の法律問題 | ||

| 事故、災害、健康に関するリスク | 交通事故 | |

| 火災 | ||

| 自然災害 | ||

| 急病 | ||

| 感染症パンデミック |

海外危機管理規程においては、海外勤務者・帯同家族・出張者の身体・生命の安全に関わるリスクを対象としますから、上記の2)事業所を取り巻く環境から生じるリスクに範囲を限定し、更にブレークダウンして以下の通りに定義するのが一般的です。

(海外危機管理規程で対象とするリスクの範囲)

| 政治・社会に関するリスク | 一般犯罪 |

| テロ | |

| 誘拐・拉致・拘束 | |

| 恐喝・脅迫・暴力等 | |

| デモ・暴動 | |

| 戦争・紛争・内乱 | |

| (感染症パンデミック) | |

| 災害・事故に関するリスク自然災害 | 自然災害 |

| 火災・爆発事故など | |

| 産業事故・労災事故 | |

| 交通事故 | |

| 健康管理上のリスク | 急病 |

| 感染症パンデミック |

感染症パンデミックは、2020年に世界中に感染拡大した新型コロナウイルス感染症のように、社会不安や治安悪化を引き起こすだけでなく、外交問題に発展する可能性があるため、健康管理上の問題に限定して捉えることは出来ません。

政治・社会に関するリスクとしての対応も検討しておく必要があります。

3.適用範囲を定める

「誰を守るための活動なのか?」を明確に定義しておく必要があります。

多くの企業では、「海外勤務者、帯同家族、出張者」としていますが、現実は、「事業運営(カネ、モノ)」が優先されて、「従業員(ヒト)」への安全配慮が蔑ろになりがちです。

そのため、規程には「海外勤務者、帯同家族、出張者」の安全確保を「最優先」に対応するという主旨の文言を入れておき、経営陣・関係部門に強調する形で周知しておく必要があります。

4.活動方針を定める

「目的」「適用範囲」「対象とするリスク」を規定した後に、活動の「方針」を決定して、「どのような活動によって守るのか?」の大筋を決定し、全従業員に対して宣言しておく必要があります。

一般的には、

想定されるリスクを特定

平時と緊急事態の体制を規定・文書化

全従業員に周知して必要な措置を講じ

点検・改善を怠らない

という内容で記述する場合が多いと思います。

海外の情勢は日々変化しており、リスクの在り様も変化しています。

そのため、「100%正しい答え」は存在しないことを前提にした、柔軟な思考が必要です。

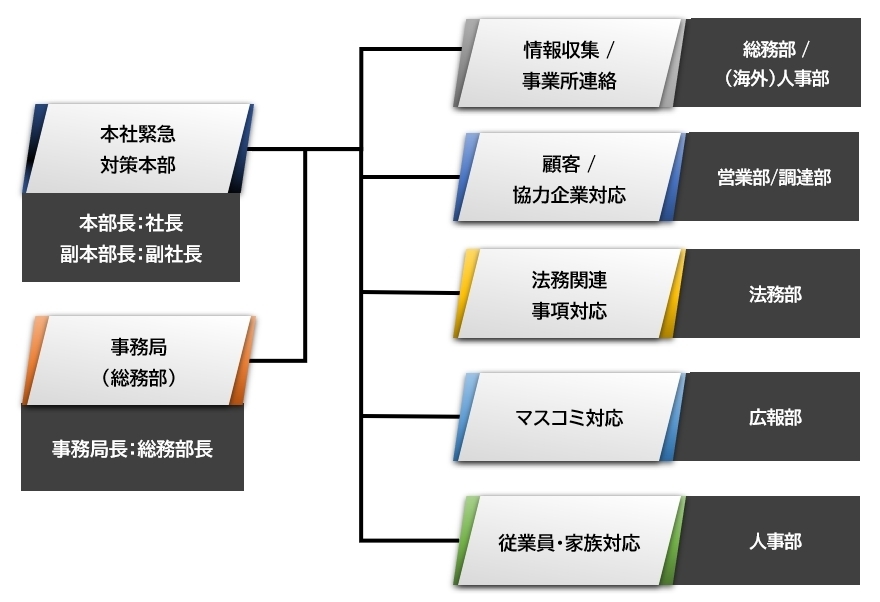

5.組織体制と役割分担

組織とは、「緊急対策本部」のことを意味しています。

緊急対策本部の建付けは、「本部長」「副本部長」「事務局」「従業員・家族対応」「顧客・協力企業対応」「マスコミ対応」「法務関連事項対応」「情報収集・事業所連絡」などとすることが一般的です。

組織体制と各部門の役割分担を決定する場合、現有組織とその機能の延長線上で決定しておくことが重要です。

中小企業では「管理本部・管理本部長」などの名称で、「人事、総務、経理」の全ての管理系機能を一人の責任者が担っている場合があります。

緊急事態に直面した場合には、一人の人間が多くの機能を兼務することは、非常に大きな負担になりますから、組織の実態と機能重視の人選をしておくことが重要です。

ポイント

組織体制と役割分担を海外危機管理体制とし、具体的に対処ルールを規定していくこと

6.平時での活動について

テロ、暴動、戦争、強盗被害、洪水、地震、大事故、感染症パンデミックなどの事件・事故は、毎日のように発生するものではありません。

海外危機管理の難しいところは、それらの事象が「日本よりも発生確率は高いが、毎日起こるものではない」ことにあります。

そのため、海外危機管理の仕組みがあっても、「事件・事故」が発生しない日が圧倒的に多く、緊張感を維持することが出来ず、事務局や海外事業所で監視体制の緩みが生じ、仕組みの形骸化を招いてしまいます。

「海外危機管理規程(体制)は、万が一の事態に対応するもの」

その性能を十分に発揮させるためには、可能な限り早期に事件・事故の発生や予兆を見つけ出す必要があります。

最も重要なことは、入手した情報を迅速に繋げる機能を、常に良好な状態に維持することです。

海外危機管理担当部門は、海外リスク情報を日々収集・分析し、気になる情報については海外事業所に状況確認を行い、場合によっては出張禁止を指示するなど、決して油断せず「見張り番」としての機能を果たす必要があります。

7.緊急対策本部の設置・運営について

(1)海外事業所周辺で大規模な事件・事故が発生した場合

本社と海外事業所で「緊急対策本部」を設置して対応します。

(2)海外での緊急事態とは、どのような事態のことを言うのか?

緊急事態を「海外において、海外危機管理規程で定義する危機事象が発生し、海外勤務者・帯同家族・出張者の生命・身体に被害が生じる事態が発生又は発生が予想される状況」と考えるのが一般的です。

そのため、海外危機管理規程・体制を十分に機能させて海外勤務者・帯同家族・出張者の安全を確保するためには、「リスクの特定」をしっかりと行い、予め対応の準備をしておくことが重要です。

8.退避判断と退避方法

海外事業所所在国・地域、出張先国で暴動、クーデター、紛争、感染症パンデミックなどの退避を必要とする事象が発生した場合に備えて、「退避準備」を事前に行っておかなければなりません。

その際に生じる悩ましい問題は、「退避のタイミング」です。想定外の事象が発生した場合、それは「社内の誰にとっても、初めての経験」であることが、退避判断を遅らせてしまう主な原因の一つです。

緊急対策本部の本部長(社長)の脳裏をよぎるのは、「海外勤務者・帯同家族・出張者」の安全確保、事業継続への懸念、お客様との取引上の懸念、臨時休業した際の損益悪化の懸念、現地従業員の安全上の懸念などだと思われがちです。

しかし実態は、そうでは無い場合が多いのです。

対策本部長が退避判断を遅らせてしまう、最も大きな心配事は「フライングしたくない」という横並び意識です。

これは、日本企業特有の危機管理上の弱点だと考えられますが、「一番になりたくない」という意識が働いてしまうことが良くあります。

その結果、緊急対策本部で頻繁に交わされる会話で、「他の日系企業は、どういう対応をしているのか?」とか、「顧客企業は、どのような対応をしているのか?」という質問が飛び交うことがしばしばあります

ポイント

海外危機管理の退避判断では、予め自社で検討した「判断基準」を持っておくことが重要

緊急対策本部が退避を決定した場合、海外勤務者・帯同家族・出張者は退避行動を開始することになります。

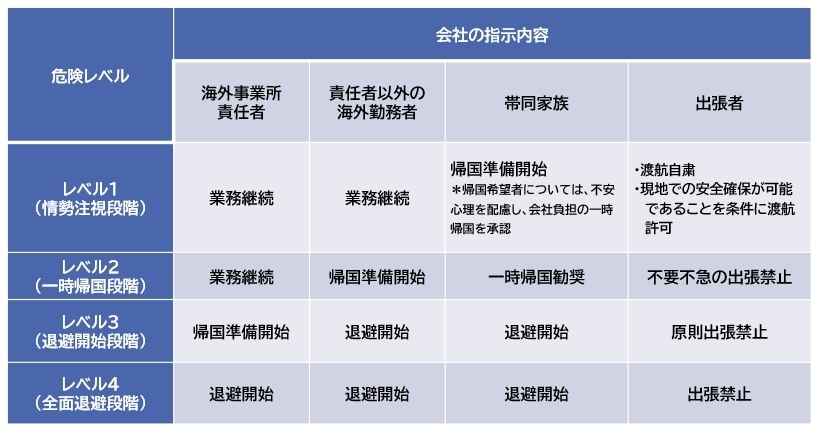

(1)一般的な退避判断基準:情勢悪化を段階的に分類する

帯同家族、次に下位の海外勤務者と出張者、最後に責任者という順で退避する

(2)いつまでに退避を完了させるのか?

空港閉鎖、航空便停止、空港までの移動が困難になる前に退避を完了することが基本です。

退避を伴うリスクが想定される国の海外事業所においては、複数の退避ルートを検討・決定し、定期的に実践的な訓練を行っておくことは、非常に有益です。

退避先については、郊外、他の都市、隣国、日本等、いくつかの異なる目的地を設定しておき、事態の深刻度、発生地域などに応じて選択できるようにしておくと良いでしょう。

緊急事態発生時には、航空会社の予約窓口に大勢の人が殺到しますので、事前にオープンチケットなどの手配をしておくことも必要です。

(3)不幸にも逃げ遅れて退避が出来なくなった場合

現地に残留し、安全が確認されるまでの期間「籠城」することになります。

逃げ遅れた場合に備えて、安全な「籠城場所」を事前に特定・準備しておき、「生活必需品の備蓄」をしておくことも怠るべきではありません。

(4)不測の事態は、ある日突然に発生するもの

その際に、緊急対策本部からの業務停止・退避指示を待っていると、命に関わる事態に陥る可能性があります。

一刻を争う事態が発生した場合には、業務停止・退避について、事業所責任者が独自に緊急判断することを容認し、その結果生じた事態に対する一切の責任を問わず、本社緊急対策本部は事業所責任者の判断を追認することを、規程に織り込んでおくことが一般的です。

命に関わる事態が目前に迫っているときに、「本社からの指示がないと、何もできない」ということでは、誰のことも守ることができません。

ポイント

海外危機管理規程策定(体制)においては、「事態即応性」を確保することが重要

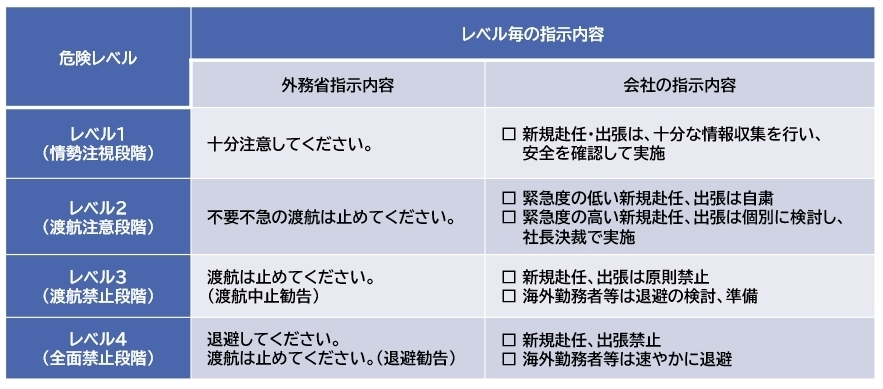

9.赴任・出張可否判断

日本からの海外出張及び海外事業所から他国への出張は、日本本社の海外危機管理担当部門が情勢監視を行います。

日本本社側で、外務省「海外安全ホームページ」「たびレジ」「報道」「海外危機管理コンサルティング会社」などから情報を収集し、出張先国の情勢悪化を検出して出張可否判断をします。

(1)情勢悪化が認められる国について

海外事業所・出張者に注意喚起を行い、場合によっては渡航延期・禁止の措置を社長決裁で全社に通知します。

出張可否判断も退避判断と同様に、判断基準を設定しておく必要があります。

多くの企業で、外務省が発出する「危険情報」を基準に危険レベルに応じた対応の設定が採用されています。

(2)注意するポイント

外務省が発出する危険情報は、必ずしもタイムリーにレベル変更が行われるわけではないということです。

例えば、ある国でテロが発生した場合に、在外公館から注意喚起が即時に発出されますが、危険情報レベルが直ぐには変更されない場合があります。

海外危機管理担当部門は、規程で設定した出張可否判断の基準を、あくまでも「目安」として準用し、実際の出張可否判断の場面では、個別の発生事案を分析して、独自の判断を行うことが求められるということを前提とすべきです。

海外危機管理規程策定プログラムのご案内

これまでの海外危機管理規程とは?

これまでの海外危機管理規程(体制)は、大企業をモデルにして、規模の大きな海外事業・組織を統制することを前提に創り上げられているため、海外赴任者が少数の企業が導入する際には、費用対効果・資金面・人材確保などの面から、必要性を認識していても簡単に導入することができませんでした。

こんな企業様におすすめ

- 新型コロナ発生後、海外危機管理体制の構築を検討されている企業様

- 低コスト且つ短期間で海外危機管理規程を構築したい企業様

- 海外危機管理体制を構築したいが、ノウハウや人材の確保が難しい企業様

当社の海外危機管理規程策定プログラムは?

本プログラムは、企業規模に応じた実効性のある危機管理規程の策定と体制構築を支援するサービスです。 「自分たちの会社は、自分たちで守る」ことを前提とし、短期間での導入と運用を自社で行えるよう支援し、導入コストを可能な限り低減する独自のサービスプログラムです。

本プログラムでできること

- 海外危機管理ノウハウ提供と体制構築の支援

- 海外危機管理規程の作成支援

- 事件・事故・パンデミック発生時の対処マニュアル作成支援

- 経営者・担当者・海外赴任者向けセミナーの開催

コロナ禍における状況の背景

(1)課題

- 事業規模に関わらず、感染症問題をはじめ、テロや自然災害の増加に伴い、海外における安全・危機管理もグローバルな視点に立った新たな対応が急務

- 海外勤務者規程の安全配慮義務遂行の観点より、会社として明確な方針を示すまたは再検討が必要

- 海外事業の継続化や海外駐在員の安全を守る上で、海外危機管理規程の構築または整備が必要

(2)人員・コスト的な課題

一般的な海外危機管理課題は規模の大きな海外事業・組織を統制することを前提に創り上げられている。

そのため、中堅・中小企業が導入する際には、資金面・人員確保の面から、大きな困難に直面し必要性を認識していても出来ない現実がある。

プロジェクトスケジュールの一例

(※ご利用のプランにより異なります。)

「現状の確認」 ・・・

課題の洗い出しの為の、現行体系および現状確認

- 海外での安全対策

- 現行の海外赴任規程内の内容確認(福利厚生、危機管理対応など

「パンデミック対策」 ・・・

パンデミック対策と赴任・退避基準の設定

- 赴任の基準設定・ハードシップ、危険手当て

- 医療水準差の補完措置

- 会社が実施すべき安全対策

- 感染防止意識付けの徹底

- 世界200ヵ国コロナ感染状況統計データ

「基本規程の説明」 ・・・

基本となる規程と運用に関する説明

- 目的、定義、適用範囲について

- 海外危機管理体制と運用方針

- 赴任・退避判断基準

- 平時の活動と情報収集

- 海外勤務者等の安全管理

- 緊急事態発生時対応

- 緊急退避マニュア

「実務ノウハウ説明」 ・・・

担当者に運用時の実務に関するノウハウの説明

- 危機管理情報の収集

- 渡航可否、退避判断

- 海外出張管理、駐在員名簿作成、緊急連絡網作成

- 駐在員、帯同家族、出張者の情報管理、情報共有

- 緊急対策本部の運営

「コンサルティングレポート提出」 ・・・

貴社の現状から運用のアドバイス等のご提案

- 駐在員数、渡航国等に基づく運用面でのアドバイス

- 現行の取り組みに対する問題点の指摘と改善提案

「規程納品説明」 ・・・

海外危機管理規程・ガイドラインの納品

- 規程及びガイドラインの納品と説明の実施

- 各種フォーマットと外務省発行マニュアルの提供

(注意・免責事項)

規程運用において、駐在員等の安全を当社が保証するものではありません

料金表

海外危機管理規程策定

海外危機管理規程策定支援簡易プログラム (コンサル(説明)と雛形の提供) | \200,000 |

|---|

海外危機管理規程策定プログラム (コンサル~規程の納品まで実施) | \500,000 |

|---|

| 海外危機管理規程策定+コンサルティング | \650,000 |

|---|

| 経営層・人事担当者・海外赴任者向けセミナー | 1開催/\50,000~ |

|---|

※コンサルティングは、オンラインと対面と、いずれも対応いたします。

※上記報酬のほか、貴社ご指定場所までの交通費が別途生じます。

海外赴任・駐在員の税務労務のご相談はこちら!

海外赴任.comのお問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

新着情報

2026年01月26日

[経営全般[経営]]ブログ更新

2026年01月23日

2026年3月開催セミナー更新

お問合せ

住所

【東京事務所】

〒105-0001東京都港区虎ノ門3-23-6RBM虎ノ門ビル7階

【大阪事務所】

〒550-0012

大阪市西区立売堀1-2-12

本町平成ビル3階

導入コストゼロ!

代表取締役ご挨拶

ガルベラ・パートナーズ

グループ代表

吉住 幸延

弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。

私どもは、税理士や社会保険労務士などの専門家が集まるコンサルティング会社であり、年間50~70社の海外進出をご支援させたいただいております。

経験豊富な専門家が迅速かつ丁寧にご対応させていただきますので、ぜひご用命くださいますよう、お願い申し上げます。